Modulation horaire solaire

Les députés européens ont voté en 2019 l’abandon du changement d’heure saisonnier. Comment adapterons-nous désormais nos horaires quotidiens aux saisons ? En nous appuyant sur un cadre plus riche et plus souple, la modulation horaire solaire.

Des articles de notre blog traitent aussi de ce thème, on les trouve  sous l'étiquette Modulation horaire.

sous l'étiquette Modulation horaire.

Vous pouvez donner un avis circonstancié sur cette proposition à l'aide de  cette courte enquête.

cette courte enquête.

Avec le changement d’heure saisonnier, nous sommes invités à la paresse. Nous adaptons les horaires de nos activités de manière brusque et uniforme en les décalant toutes d’une heure. Nous nous dispensons de réfléchir aux activités que nous pourrions fixer plus tôt avec les beaux jours et à celles que nous devons maintenir à heures fixes quelle que soit la saison. Nous sommes pourtant chacun capable de changer nos habitudes vestimentaires et alimentaires au cours de l’année, et même à modifier nos modes de transport, les destinations de nos sorties etc., sans injonction gouvernementale.

Puisque les eurodéputés l’ont décidé en 2019, le système du changement horaire saisonnier doit disparaître. Qu’il me soit permis de considérer cette décision comme une opportunité de reconquête de notre temps. Certes nous voulons tous continuer de profiter des longues soirées d’été. C’est je crois le sens du souhait d’une majorité de Français, qui préfèrent garder l’heure d’été plutôt que l’heure d’hiver. Or l’heure d’été que l'Union Européenne a promulguée en 2001 nous fait chercher midi à quatorze heures. L'heure d’hiver française était antérieurement à 1973 l’heure légale que nous avaient laissée les Allemands après l’Occupation, c’est-à-dire une heure de plus que l’heure UTC, celle de notre fuseau horaire.

Cherchons donc plutôt à désigner à nouveau le milieu de la journée par midi, et construisons un dispositif simple pour adapter les horaires de nos activités aux temps d’ensoleillement variables en cours d’année. J’appellerai cette démarche la modulation horaire solaire. Certains opérateurs la pratiquent déjà. Voyez les horaires de fermeture des parcs et jardins à Paris et dans de nombreuses villes. Afin que le public puisse profiter des espaces verts tant qu’il y a de la lumière, mais que ces espaces soient protégés dès la tombée de la nuit, l’administration municipale définit pas moins de six périodes dans l’année, chacune avec un horaire spécifique.  Voir ici l'exemple de Paris:

Voir ici l'exemple de Paris:

Comment en est-on venu à moduler les horaires en autant de périodes ? Tout simplement en considérant la variation de la durée diurne au cours de l’année. La durée diurne, c’est la durée du jour entre le lever et le coucher du soleil.. Au solstice d’hiver, vers le 21 décembre, le jour ne dure qu’environ 8 heures 30 minutes à Paris. Le 21 juin, jour du solstice d’été, le jour dure 16 heures. Ces presque huit heures d’écart se répartissent en quatre heures pour le lever et quatre heures pour le coucher du soleil. Appelons alors saisons de lumière les périodes successives, symétriques par rapport aux solstices et équinoxes, au cours de chacune desquelles le lever ou le coucher du soleil ne varie pas de plus d'un quart de leur plage de variation, c'est-à-dire d'une heure à Paris.

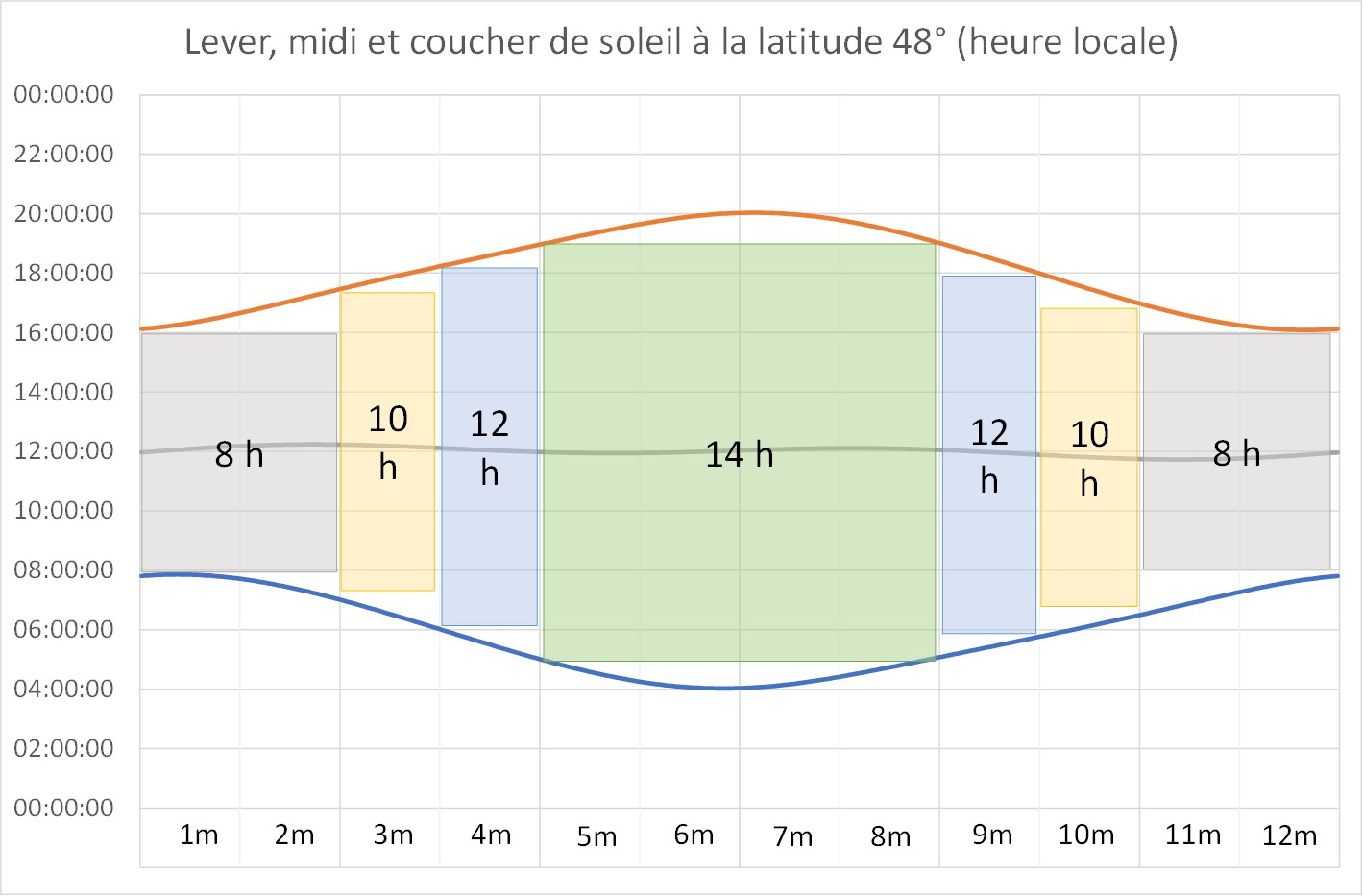

Nous pouvons représenter les saisons de lumière sur le graphique ci-après. Les trois courbes représentent respectivement de bas en haut l’heure locale du lever, du midi solaire, et du coucher de soleil, à la longitude 0 et à la latitude 48°. Nous avons choisi cette latitude car c’est celle qui traverse la France de Quimper à Colmar. L’année est découpée selon le calendrier milésien : les mois, unème à douzème (1m à 12m), sont en phase avec les saisons. Le 1er 1m correspond au solstice d’hiver. Chaque bimestre compte exactement 61 jours.

Les saisons de lumière sont représentées par les rectangles de couleur. Pendant chaque saison, la durée diurne (du lever au coucher du soleil) est au moins la valeur indiquée dans le rectangle, et au plus deux heures supplémentaires. Pendant les mois d'hiver, le jour dure au moins 8 h et au plus 10. Puis, en deux saisons intermédiaires d'un mois chacune, on passe à la saison claire, où le jour dure au moins 14 h, la durée culminante étant 16 h vers le 1er 7m.

Le graphique ci-dessus représente la situation à la latitude 48°. A des latitudes plus élevées, l'écart de durée diurne est plus important. Toutefois les saisons de lumière telles que définies plus haut tombent sensiblement aux mêmes dates, tant que l'on reste dans des régions urbanisées, en-deçà du cercle polaire.

Un détail vient toutefois perturber cette belle ordonnance. L’on voit sur le graphique que la courbe centrale n'est pas tout-à-fait droite, comme si elle avait été tracée à la main. Les courbes supérieure et inférieure ne sont pas tout-à-fait symétriques par rapport au solstice d’été. Le second automne est décalé vers le bas par rapport au premier printemps.

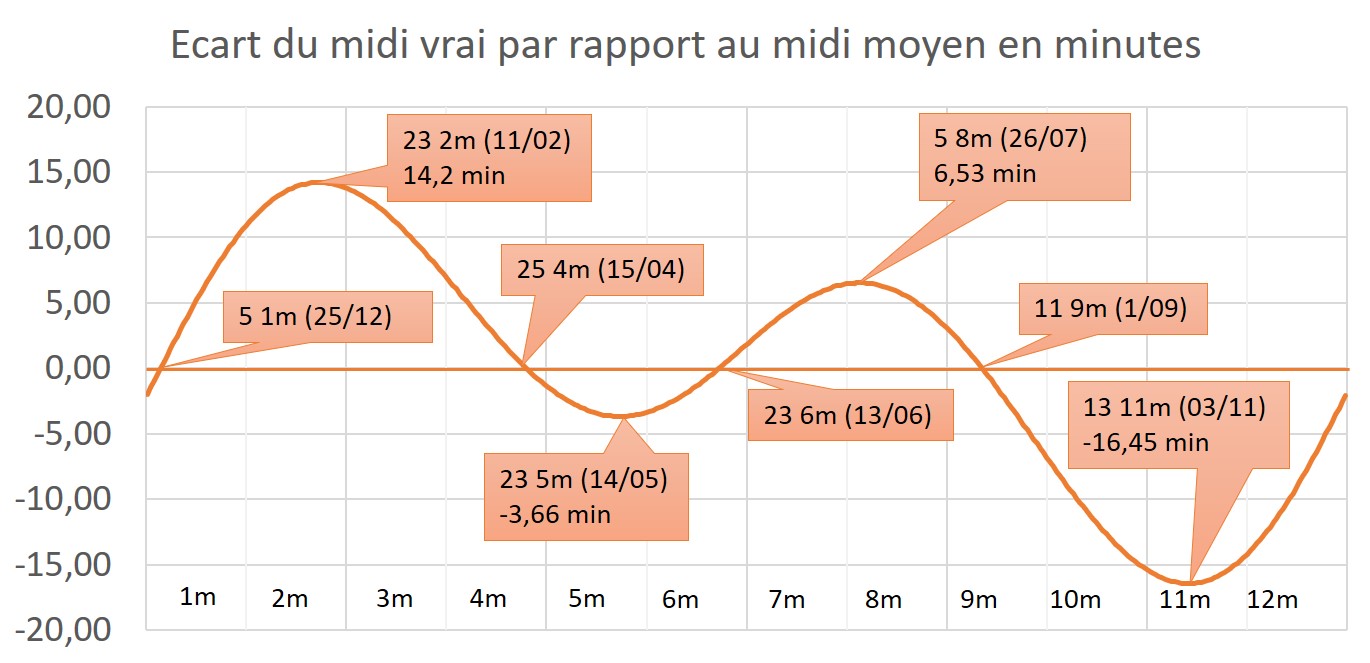

En effet, c'est une ellipse que décrit la Terre autour du Soleil, non pas un cercle parfait. Pour cette raison nos quatre saisons traditionnelles ne sont pas strictement égales, les utilisateurs de l’horloge milésienne l’observent du premier coup d’œil. Cet écart reste très raisonnable : l’équinoxe de printemps arrive un ou deux jours plus tôt, et celui d’automne presqu’autant plus tard. Pour cette raison aussi, le midi vrai, l’instant exact du passage du soleil au méridien, est parfois en avance, parfois en retard par rapport au midi moyen, celui qu’indique la montre réglée à l’heure du méridien. Les heures de lever et de coucher de soleil se décalent pareillement. Une courbe résume ce décalage, on l’appelle l’équation du temps. Elle est la même en tout lieu de la Terre, et se reproduit pratiquement à l’identique chaque année. Elle évolue d’une manière à peine perceptible à l’échelle d’une vie humaine. Les cadraniers la représentent sur leurs cadrans solaires afin de corriger en heure moyenne l’heure solaire vraie qu’ils mesurent directement. Pour notre étude, on peut représenter l'écart en minutes entre le midi vrai et le midi moyen avec la courbe ci-après. Les dates de passage à zéro et aux extrema locaux sont indiquées.

Les variations de cette courbe sont bien visibles sur le graphique ci-dessus, dont la hauteur correspond à un écart de vingt minutes. Sur le graphique précédent, les variations étaient à peine perceptible, et la courbe se confondait avec l'axe des abscisses. L'impact de l'équation du temps est a priori négligeable devant l'amplitude de variation de la durée du jour. Toutefois, l'effet se fait sentir d'une part aux solstices, quand la durée du jour ne varie que très peu alors que le midi vrai varie beaucoup; et d'autre part pendant les saisons de lumière qui précèdent et suivent immédiatement le solstice d'hiver, car l'équation du temps prend alors des valeurs très éloignées de zéro..

Pendant la saison sombre (11m à 2m), l’écart du midi vrai passe de son minimum, -17 min, à son maximum 14 min. Ce mouvement est la cause d’un paradoxe bien connu de ceux qui suivent attentivement les débuts et fins de journées. Le coucher du soleil commence à retarder avant même le solstice d’hiver, c’est-à-dire dès le milieu de décembre, à une date qui dépend de la latitude. Et symétriquement le soleil continue de se lever de plus en plus tard après le solstice, et même jusqu’à janvier. Même si la variation de cet écart atteint une demi-heure, elle n’a finalement que peu d’impact sur le gabarit de huit heures de durée diurne qui peut être garanti pendant cette période à la latitude de Paris (48°)..

Le premier printemps, mois de tertème, voit l’écart du midi passer de 14 à 7 min. Le second automne, saison symétrique au mois de décème voit l’écart se comporter de manière antisymétrique, passant de ‑7 min à ‑15 min. On voit sur le graphique précédent que les gabarits de ces saisons respectives sont chacun assez fortement décalés, ceci d’autant plus que le décalage d’écart est le plus fort en début de tertème et en fin de décème. Les horaires de références sont retardés d’un quart d’heure en tertème, et au contraire avancés d’un quart d’heure en décème.

En revanche, quartème et novème, représentant respectivement le second printemps et le premier automne, voient la courbe d’écart passer par 0 et ne pas dépasser 7 min en valeur absolue. Il n’est pas nécessaire de corriger les valeurs de lever et de coucher pour ces saisons.

La saison claire voit l’écart osciller entre des valeurs assez faibles, -4 min à + 7 min. Là encore, il n’est pas nécessaire d’en tenir compte.

Puisque nous cherchons à définir un cadre de changements d’horaires à l’usage notamment des agents économiques, il convient de définir des dates de changement d’horaires qui soient toujours un dimanche, comme pour le changement d’heure saisonnier. Ainsi, les horaires ne changeront pas au début de certains mois milésiens, mais certains dimanches à définir au mieux à proximité des jalons que nous avons identifiés. Nous nous appuierons ici sur un autre calendrier alternatif, le calendrier en semaines ISO. Nous obtiendrons ainsi des saisons de lumière de durées égales d’une année à l’autre. En réalité, ce n’est pas tout-à-fait possible : une année en semaines comprend le plus souvent 52 semaines, mais parfois 53, tous les 5 ou 6 ans. Cette anomalie reste raisonnable. Nous la cantonnerons à la saison sombre.

Par ailleurs, puisque nous spécifions que les débuts de saisons de lumière soient toujours un dimanche, ces saisons comprendront chacune un nombre entier de semaines. Anticipant que le monde socio-économique s’empare de ce concept comme il l’a fait des normes ISO sur les semaines, nous concevrons des saisons composées toujours des mêmes semaines. La saison sombre aura parfois une semaine de plus, la fameuse 53e semaine mentionnée plus haut. Il nous paraît souhaitable de compenser légèrement les inégalités entre les saisons de quatre mois et celles d’un seul: les saisons courtes auront cinq semaines et les saisons longues seize.

Ainsi arrivons-nous à la répartition suivante:

| Saison | N° semaine début | N° semaine fin | Durée en semaines |

| Saison sombre | 44 | 7 | 16 ou 17 |

| Premier printemps | 8 | 12 | 5 |

| Second printemps | 13 | 17 | 5 |

| Saison claire | 18 | 33 | 16 |

| Premier automne | 34 | 38 | 5 |

| Second automne | 39 | 43 | 5 |

Il nous reste à traduire cette construction en termes opérationnels et compréhensibles par tous. Voici chaque saison, caractérisée par son début, sa durée, et les heures entre lesquelles le soleil est réputé au-dessus de l’horizon : le matin civil et le soir civil à Paris. Ces heures sont celles du méridien du lieu. Les jalons ne nécessitent pas la connaissance du calendrier milésien ni du calendrier en semaines.

| Saison | Dimanche de début | Durée (sem.) | Heures diurnes | Matin civil | Soir civil |

| Saison sombre | Dernier d’octobre | 16/17 | 8 h | 8 h 00 | 16 h 00 |

| Premier printemps | Après 14/2 (15/2 si bissextile) | 5 | 10 h | 7 h 15 | 17 h 15 |

| Second printemps | Après 21/3 | 5 | 12 h | 6 h 00 | 18 h 00 |

| Saison claire | Après 25/4 | 16 | 14 h | 5 h 00 | 19 h 00 |

| Premier automne | Après 15/8 | 5 | 12 h | 6 h 00 | 18 h 00 |

| Second automne | Après 19/9 | 5 | 10 h | 6 h 45 | 16 h 45 |

Nous fera-t-on l’objection que les dates jalons sont difficiles à retenir ? Un minimum de culture, dans laquelle doit s’insérer tout calendrier, y palliera :

- La saison sombre commence le jour d’Halloween ou le dimanche qui précède. Cette fête symbolise justement l’entrée dans la période où les enfants sont encore éveillés quand vient la nuit.

- Le premier printemps suit la très populaire – et finalement bien peu chrétienne – fête de St Valentin.

- Le second printemps suit le 21 mars, date emblématique de l’équinoxe et date de référence pour le calcul de Pâques. Notons au passage que la Pâque grégorienne a toujours lieu au cours du second printemps.

- Le 25 avril correspond à la St Marc ; c’est aussi la date la plus tardive à laquelle Pâques peut tomber.

- Le 15 août représente l’Assomption, jour férié dans de nombreux pays.

- Le 19 septembre enfin est la date du neuvième mois finissant par 9 la plus proche de l’équinoxe d’automne.

Ces définitions permettent de retenir ces dates en calendrier grégorien. Soyez rassurés, les Milésiens ont su anticiper: les mêmes définitions vous aideront aussi avec le calendrier milésien. Les mêmes fêtes tombent à des dates correspondant aux mêmes jours. Quant au 19 septembre, c’est le 29 novème milésien, elle aussi date du 9e mois finissant par 9 la plus proche de l’équinoxe d’automne.

On retiendra aussi qu’à cause de l’équation du temps, il convient de retarder les horaires du premier printemps de 15 minutes et d’avancer ceux du second automne de la même quantité.

Nous avons proposé un cadre permettant aux acteurs économiques de moduler leurs horaires. Mais comment ces acteurs informeront-ils leur public de ces différents horaires ? Ils ne peuvent se contenter de changer leurs affiches le premier jour de chaque nouvelle saison de lumière. Ils doivent pouvoir dire et écrire leurs horaires de manière succincte mais compréhensible par tous. Par tous les hommes, mais aussi par les applications numériques, pour planifier un agenda à long terme, pour mettre à jour automatiquement des horaires via une plate-forme d'information, etc. Voici une proposition de vocabulaire et de syntaxe simple mais suffisamment précise pour presque tous les cas.

Chacun doit comprendre si l'horaire qu'il consulte est ou non modulé, et s'il l'est, à quels changements de saison de lumière l'horaire change ou est maintenu. Considérons tout d'abord que la lecture la plus immédiate donne l'horaire de la saison sombre, de même que l'heure d'hiver est actuellement réputée l'heure l'égale "de référence".

Cet horaire de référence peut être modifié aux dates conventionnelles de changement de saison de lumière. A ces dates, l'horaire peut être avancé ou reculé d'une même quantité: une demi-heure, une heure, une heure et demi. Il appartient aux autorités locales de choisir ce quantum, en tenant compte des variations de durées d'ensoleillement sur leur territoire de compétence. Cette question est évoquée plus loin.

L'utilisateur veut tout d'abord comprendre si l'horaire des saisons plus claires sera avancé ou retardé. En règle générale, tout horaire du matin sera avancé, et tout horaire de l'après-midi ou du soir sera retardé. En cas de doute, l'acteur économique précise matinal pour un horaire avancé en saison claire, et vespéral pour un horaire retardé. Si l'horaire n'est ni avancé ni retardé, il sera qualifié de fixe.

On précise ensuite combien il y a de changements entre la saison sombre et la saison claire. Observons en effet qu'il y a autant de changements de l'hiver à l'été que de l'été à l'hiver. S'il n'y a aucun changement, l'horaire est fixe, comme nous l'avons dit. S'il y a deux saisons horaires, donc deux changements dans l'année, l'horaire est dit binaire. C'est le cas du changement d'heure européen promulgué en 2000. Il peut y avoir trois saisons horaires, soit deux changements d'horaires entre l'hiver et l'été, et à nouveau deux de l'été à l'hiver. On parle alors d'horaire ternaire. Si l'on utilise toutes les possibilités du cadre de modulation horaire, l'on définit un horaire quaternaire.

Si l'on définit un horaire binaire, le plus naturel est de changer d'horaire à l'équinoxe, à mi-chemin entre les solstices. On appelle horaire binaire moyen ce cas. On le qualifie d'hivernal si les changements se font du côté de l'hiver, en février et octobre plutôt que mars et septembre. On l'appelle estival si les changements sont en avril et août. On qualifie ainsi les horaires, en réalité cela qualifie plutôt les changements d'horaire.

Dans le cas d'un horaire ternaire, les changements les plus naturels sont en février et avril, puis en août et octobre: c'est là un horaire ternaire moyen. Si les changements sont décalés vers l'hiver, en février et mars, puis en septembre et octobre, il s'agit d'un horaire ternaire hivernal. Le dernier cas possible est un horaire ternaire estival: les changements sont en mars et avril, puis en août et septembre. L'horaire quaternaire n'admet, lui, aucune variante.

Il peut arriver que l'on fasse des changements dissymétriques, par exemple en avril et septembre pour un horaire binaire. On parlera alors d'horaire binaire estival moyen. Le changement de la première partie de l'année est qualifié en premier, celui de la seconde partie l'est en second. Ce principe s'étend aux horaires ternaires.

Nous avons vu enfin que les horaires à appliquer au premier printemps et au dernier automne ne sont en principe pas symétriques, en raison de l'équation horaire particulièrement marquée à ces périodes. Convenons que l'écart d'un quart d'heure supplémentaire en plus au premier printemps, en moins au second automne, ne soit appliqué que si cette saison est une période d'horaire distincte pour le système horaire que l'on définit. En pratique, cela ne peut arriver que pour les horaires quaternaires et les horaires ternaires hivernaux.

On peut utiliser à l'écrit les abréviations suivantes:

- ma. pour matinal et ve. pour vespéral, cette indication n'étant généralement pas nécessaire,

- f, 2, 3 ou 4 respectivement pour un horaire fixe, binaire, ternaire ou quaternaire,

- hiv., moy. ou est. respectivement pour hivernal, moyen, estival.

Ce cadre ne définit à proprement parler que les dates civiles des saisons de lumières. Les heures de lever et de coucher indiquées sont des suggestions, en toute rigueur valables entre 48° et 49° de latitude et à proximité du méridien horaire de référence. Il convient de les adapter selon le lieu et selon l’activité.

Le décalage d’un quart d’heure en plus pour le premier printemps, et en moins pour le second automne, est dû à l’équation du temps, valable partout. En toute rigueur, ce décalage n’est que de 10 minutes en moyenne pour chacune de ces deux saisons. Mais il atteint son maximum, 14 minutes en plus ou 17 minutes en moins, à la frontière avec la saison sombre. C’est pourquoi nous suggérons de garder la valeur arrondie de 15 minutes.

Si nous supposons que la France métropolitaine reviendra à l’heure de son fuseau plutôt que de chercher midi à quatorze heures, le cadre de modulation horaire de base décrit assez bien les levers et couchers de soleil à 20 km à l’ouest du Mans. À Quimper, il est pertinent de retarder tous les horaires d’un quart d’heure. A Paris, on pourrait les avancer de 10 minutes, ou un quart d’heure pour arrondir. A Colmar ou Strasbourg, les horaires devraient être avancés d’une demi-heure.

A la latitude de Dunkerque ou Calais (latitude 51°), le soleil se lève à 8 h 05 min (heure du méridien) au plus tard, et se couche dès 15 h 51 min au plus tôt. Certes la nuit est déjà bien dissipée à 8 heures, et n’est pas encore noire à 16 heures, il n’est pas grave de garder les valeurs proposées. Sinon on peut spécifier respectivement 8 h 15 et 15 h 45. Au contraire, à Narbonne ou Hyères, le soleil brille pratiquement 9 heures au solstice d’hiver. On peut donc adapter les horaires de saisons sombres pour en tenir compte. N’oublions pas qu’il s’agit de définir des horaires, non pas de rendre compte d’événements astronomiques à la seconde près.

C'est à notre avis aux autorités locales, au niveau d'une région, de préciser le cadre de modulation horaire, et en particulier de spécifier le quantum de changement entre deux saisons successives. Un quantum d'une heure est acceptable sur le territoire de la France métropolitaine. La Finlande d'Helsinki sera probablement plus à l'aise avec un quantum d'une heure et demi, alors que Malte pourra se contenter de trente minutes.

Les acteurs économiques tiendront compte de leurs activités spécifiques. Les sites de loisirs, comme les parcs et jardins municipaux, règleront de près les horaires de fermeture. D’autres acteurs se contenteront d'un horaire binaire, soit seulement deux régimes horaires par an. Le véritable intérêt des saisons de lumière est de proposer un cadre dans lequel chaque acteur économique choisira librement comment il s'insère.

La ville de Paris utilise déjà un cadre de modulation horaire solaire pour l'accès aux parcs et jardins. L'année est divisée en six périodes. Pour chacune d'elles est défini un horaire de fermeture. L'objectif est que les parcs et jardins soient fermés peu avant la tombée de la nuit. Comparons ci-dessous les périodes parisiennes et les saisons de lumière milésiennes.

| Saison | Début à Paris | Début milésien | Ecart |

| Sombre | Dern. dim. d'octobre | Dernier dim. d'octobre | 0 j |

| 1er print. | 1er mars | Dim. après 14/2 | 7 à 13 j |

| 2e print. | Dern. dim. de mars | Dim. après 21/3 | 0 ou 7 j |

| Claire | 1er mai | Dim. après 25/4 | -1 à 5 j |

| 1er aut. | 1er sept. | Dim. après 15/8 | 10 à 16 j |

| 2e aut | 1er oct. | Dim. après 19/9 | 5 à 11 j |

Les saisons de lumière parisiennes sont référencées par les dates de changement d'heure et par les débuts de mois grégoriens, ce qui a le mérite de la simplicité. Les dates de changement de saison sont identiques ou postérieures à celles du référentiel milésien (à l'exception du 1er mai quand c'est un samedi). L'écart entre les dates de changement des deux système n'excède jamais 16 jours.

Globalement, il n'y aurait pas de difficulté à remplacer les saisons de lumière parisiennes par les milésiennes, ce qui permettrait d'aligner les changement d'horaires sur des dimanches. Les horaires eux-mêmes doivent être maintenus, ou plus précisément retraduits quand l'heure légale invariable sera fixée.

Il est légitime d’anticiper une certaine inertie de la part des acteurs économiques pour définir des horaires modulés. Beaucoup d’activités industrielles n’y verront pas leur intérêt. La modification des horaires est un point important du dialogue social. Des horaires modulés, s’ils peuvent apporter du bien être au travail et des économies d’énergie, peuvent aussi perturber les équilibres entre contraintes professionnelles et familiales.

Le gouvernement dispose toutefois de quelques atouts pour inciter les partenaires sociaux à négocier des horaires modulés.

- Le gouvernement pourrait décider le retour à l’heure du fuseau, avec décalage général de deux heures des horaires de travail qui n’auraient pas été aménagés par saison de lumière. Cette mesure par défaut équivaudrait à consacrer l’heure d’été.

- Le gouvernement national ou les collectivités locales pourraient imposer certaines contraintes aux entreprises de certains secteurs, par exemple que les horaires d’après-midi ne puissent excéder ceux du matin, ou que le milieu de la pause méridienne soit à midi ou avant. Bien entendu les entreprises de secteurs particuliers comme la restauration auraient d’autres directives.

- Les horaires scolaires seraient modulés. Observez que plusieurs changements de saisons tombent pendant les vacances courtes, ce qui facilite la modulation. Observez aussi que le calendrier scolaire est très déterminant sur les rythmes de l’économie.

- Les spectacles du soir seraient proposés à des heures en rapport proche avec le soir civil, plutôt qu’aux mêmes heures tout au long de l’année.

Les collectivités régionales et départementales auront un rôle important à jouer pour développer l’usage de la modulation horaire sur les territoires, notamment en suggérant les adaptations les plus pertinentes localement et en donnant l’exemple dans les activités d’enseignement et de services qu’elles exercent.

Il faut espérer que l'abandon du changement d'heure soit accompagné de ces nouvelles pratiques.

Cette présentation est grandement facilitée par l’emploi de deux calendriers, concurrents mais non antagonistes du calendrier grégorien : le calendrier milésien d’une part, le calendrier en semaines ISO d’autre part. De la fin du 18e siècle au milieu du 20e sont apparues plusieurs initiatives de « simplification du calendrier » qui consistaient au remplacement du calendrier grégorien. Toutes ont échoué. Malgré ses nombreux défauts, le calendrier grégorien reste le calendrier de référence. Le calendrier en semaines ISO est apparu comme sous-produit de la norme définissant les numéros de semaines en lien avec le calendrier grégorien. Le calendrier milésien propose un découpage de l’année civile en mois réguliers, en phase avec les saisons moyennes, avec les mêmes règles d’intercalation solaire que le calendrier grégorien. Ces deux calendriers restent compatibles avec le calendrier grégorien, mais donnent chacun une vision particulière du déroulement de l’année, chacune efficace pour certains usages. Le paradigme est celui du mille marin : il ne fait pas partie du système métrique, mais continue d’être utilisé par les navigateurs en raison de sa simplicité et de sa pertinence. Il est convertible avec le kilomètre, si nécessaire.

La vision autre que proposent ces calendriers alternatifs facilite la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes permettant aux populations d'augmenter leur maîtrise du temps.

Vous trouvez cela utile ? Faites-le faire savoir !

page Facebook.

page Facebook.